OJT研修は、実務を通じて効果的に人材を育成する手法であり、組織の成長と発展に大きく貢献します。

このページでは、OJT研修のメリットを押さえつつ、基本的な流れや実施のステップをご紹介していきます。

OJTとは?

OJTとは「On-the-Job Training」の略で、職場での実際の業務を通じて、必要な知識やスキルを身につける教育方法を意味します。

OJT研修では、新人や未経験者に対して、上司や先輩社員がトレーナーとなり、業務と並行して実践的な指導を行います。OJT研修を通して、座学では得られない業務手順やノウハウ、実務に直結したスキルを効果的に習得できます。

OJTは日常業務を通じて学び、実践的なスキルや知識の早期習得が可能であることから、多くの企業で採用されています。 厚生労働省の調査によると、「正社員または正社員以外に対して計画的なOJTを実施した」と回答する企業は63.2%に上っています。また、OJTは一般的に3ヶ月~1年を目安に実施されることが多いようです。

このように、現代の企業運営においてOJTは主流の育成手法であり、重要な取り組みであると言えるでしょう。

Off-JTとは?

Off-JTとは、「Off-the-Job Training」の略で、職場や通常業務とは異なる環境で行う研修やトレーニングを意味します。

実際の業務を通じて学ぶOJTに対して、Off-JT研修は職場から離れた環境で学ぶため、より集中して学習ができ、専門的な知識やスキルを体系的に学ぶことに適しています。また、外部の専門家や他の参加者と交流することで、視野を広げ、新しい考え方を得る機会となります。

OJTの目的

最初にOJTを実施する目的を整理しておきましょう。企業がOJTを実施する目的は以下の4つに集約されます。

-

1. 即戦力となる人材を育成する

実際の業務を通じて、必要なスキルや知識を早期に習得させることで、新入社員や未経験者を迅速に戦力化します。

これにより、業務の効率化や生産性の向上が期待できます。 -

2. 組織への定着率を向上させる

OJTを通じて、上司や先輩社員とのコミュニケーションが活発になり、職場の人間関係が構築されます。

これにより、新入社員の孤立感を防ぎ、組織への帰属意識を高め、定着率の向上につなげることができます。 -

3. 適性を見極める

日常業務の中で指導を行うことで、新しい人材の強みや適性を把握しやすくなります。

早い段階で新人の適性を見極めることは、適材適所の人材配置を可能にし、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。 -

4. 先輩社員のマネジメント力を

向上させるOJTは新人の成長はもちろん、トレーナー役である先輩社員の成長も期待できます。

指導を通じて人材育成力やマネジメントスキルを磨くことができるため、組織全体のリーダーシップの質の向上や、将来的な管理職の育成にもつながります。

OJTのメリット

OJTはどのようなメリットをもたらすのでしょうか。実はOJTは教えられる側だけでなく、教える側である上司や先輩、さらには会社にとっても大きなメリットが期待できます。

教えられる側(新人・未経験者)の

メリット

- 現場で求められる実践的なスキルを習得できる

- 上司・先輩から随時フィードバックを受けられるため、疑問点をその場で解消できる

- 組織文化やチームの働き方への理解が深まり、職場環境への適応につながる

教える側(上司・先輩社員)の

メリット

- 自身のリーダーシップ・マネジメント力を磨くことができる

- 自身の知識やスキルの再確認・整理により業務理解の深化につながる

- チーム内の信頼関係や結束力を強化できる

企業としての

メリット

- 外部研修に比べ、人材育成コストを抑えることができる

- 人材の早期戦力化や適材適所の人材配置につながる

- 組織内コミュニケーションを活性化できる

OJTのデメリット

一方で、OJTのデメリットとしては以下が挙げられます。

教えられる側(新人・未経験者)の

デメリット

- 指導者のスキルのばらつきにより、教育内容や質に差が生じる場合がある

- 他部門や社内全体の業務理解が不足するなど体系的に学びにくい

教える側(上司・先輩社員)の

デメリット

- 指導業務が増えることによる時間的・精神的な負担増

企業としての

デメリット

- 現場任せになりがちなOJT教育は体系化や標準化が難しい

- 指導者の能力や意識の差により、教育の質が均一でないため、OJT教育の効果にばらつきが出る

- 現場社員のリソースが新人教育に割かれることによる組織としてのパフォーマンス低下

これらのデメリットを考慮しながら計画的な教育を実施することで、OJT効果の最大化を目指すことが重要です。

OJTの基本的な流れ

OJTの基本的な流れは、以下の4つのステップとなります。

1. SHOW

(見せる)

新人が業務の全体像を把握できるよう、業務手順を実演しながら重要なポイントや注意すべき点を明確に伝えましょう。

視覚的なトレーニングは相手の理解を深め、後の実践に役立ちます。

2. TELL

(説明・解説)

専門用語や難しい表現は避け、新人が理解しやすいようかみくだいて丁寧に説明しましょう。

相手の理解度を確認しながら、質問や疑問に丁寧に答えることで、知識の定着を促します。

3. DO

(実践)

説明を聞いてわかったように感じても、実際にやってみるとできないケースは多いものです。

指導者は適切なタイミングで声掛けをして、相手の理解度向上をサポートします。

新人がミスをすることもありますが、改善点をアドバイスして、相手が自信を持って業務を遂行できる雰囲気作りを心がけましょう。

4. CHECK

(評価・指導)

このプロセスでは、成功点と改善点を明確にし、今後の課題や目標を設定することが重要です。

できた部分はしっかりと褒めることで、新人のモチベーションアップにつながります。また、できていない部分は改善点を明確にしましょう。

この振り返りを通じて、新人は自己の業務遂行能力を客観的に整理することができ、さらなる成長を目指すことができます。

効果的なフィードバックの手法については、次項「OJTを成功させる7つのポイント」の5つめで詳しく解説します。

OJTを成功させる7つのポイント

ここからは、OJTを成功させるための秘訣として、以下の7つのポイントを解説していきます。

-

1. 事前に計画を立てる

効果的なOJT研修の実施には、しっかりとした事前準備が必要不可欠です。

まずは、「どんなスキルや知識を身につけてほしいのか」をはっきりさせ、そのための手順やスケジュールを決めておきましょう。

OJTでどのような内容を教えるべきかについては、対象となる部署ごとに異なりますので、担当者を交えて具体的な育成計画を立てます。

理想とする姿から逆算して、必要な研修内容や期間、教える順番を考えていきます。

こうすることで、指導の方向がぶれず、進捗もスムーズに管理できます。また、目標達成までの道のりがよりわかりやすくなります。 -

2. 組織全体で育成体制を整える

OJTをうまく進めるには、会社全体のサポートが欠かせません。

指導役の社員に任せきりにせず、人事部や各部署が連携して体制作りをしましょう。

例えば、育成に必要な情報やリソースを共有することは、組織全体が同じ方向を目指して新人教育に臨める効果があります。

また、全社的な協力体制により、育成の質がアップし、長く続けられる人材育成につながります。 -

3. 新入社員の価値観を理解する

新入社員の考え方やバックグラウンドを理解することは、効果的な指導の基盤となります。

1人ひとりのやる気や目標を把握し、それに合わせたサポートをすることで、学ぶ意欲が高まり、早く仕事に慣れることができます。

また、お互いを理解することで信頼関係が生まれ、コミュニケーションもスムーズになります。

相手の個性に合った育成は、新入社員にとっては心理的安全性の確保につながりますし、企業にとってはミスマッチによる人材流出を未然に防ぐ一手にもなるでしょう。 -

4. 担当者の研修を実施する

OJTのデメリットでも触れたように、育成担当者の指導スキルによっては、教育効果や新人の理解度に差が出ることがあります。

プレイヤーとしては優秀でも、人に教えることは苦手というケースも見受けられます。

こうした事態を防ぐため、育成担当者にはあらかじめ指導のコツやコミュニケーションの取り方を学ぶ研修を実施し、指導スキルを高めておくことが望ましいです。

そうすることで、OJTの効果もぐんとアップしますし、人材育成を体系的に学ぶことで自信がつき、余裕を持って新人をサポートできるようになるでしょう。 -

5. 経験学習サイクルに基づいたフィードバックを行う

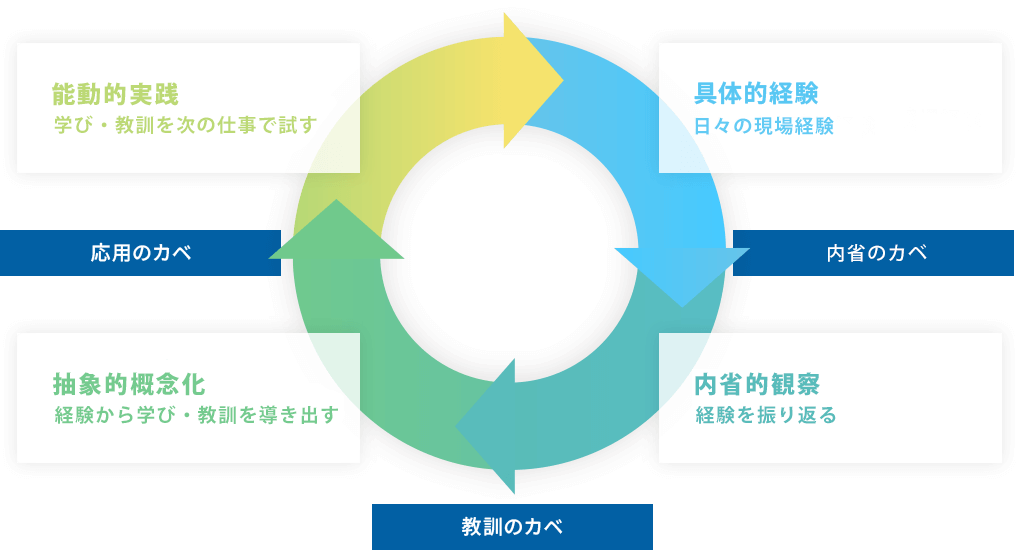

フィードバックを行うときは、「経験学習サイクル」の考え方を取り入れると効果的です。

経験学習サイクルは「経験→振り返り→概念化→実践」の4つのプロセスで構成されます。

まず、OJTが終了したら、新人にうまくいった点、難しかった点を振り返ってもらいましょう。

このとき、新人が自分で気づきを得られるよう、質問をするのがポイントです。例えば、「今回の業務で意識した点は?」「次回はどう改善できると思う?」といった質問です。

次に、気づいた学びや教訓を整理し、新人が業務の本質を理解できるように導きます。

最後に、学んだことを業務に活かせるよう「次回はこうしてみよう」と具体的な方法を設定し、さらに実践を重ねていきます。

このように、経験学習サイクルを意識したフィードバックを続けることで、新人の成長を加速させ、より実践的なスキルの習得を支援できます。

経験学習サイクル

-

6. 担当者のフォローアップを行う

効育成担当者のフォローアップも重要なポイントとなります。

定期的な面談や相談の機会を設け、OJTの進捗状況や課題を把握し、適切なアドバイスや支援を行いましょう。

また、育成担当者同士で指導方法の悩みや成功事例を共有できる場を設けることで、OJTの質が安定し、担当者も安心してOJTに取り組めます。

適切な情報共有や相談がしやすい環境作りが大切です。 -

7. 他の研修手法と組み合わせる

OJTだけでなく、集合研修やeラーニングなど、他の研修手法と組み合わせることで、より効率的にOJTを進めることができます。

例えば、ビジネスマナーや社会人としての心構え、PCソフトの使用方法などの基本的な内容を、あらかじめ外部研修やeラーニングで体系的に学んでおくことで、OJTをスムーズに実施することができます。

また、多様な学習機会を提供することで、新人は幅広い知識とスキルを習得し、総合的な能力向上が期待できます。

まとめ

OJT研修は、即戦力となる人材を育成する方法として多くの企業で採用されています。近年では、デジタル化が進むなかでOJTの標準化やDX化に取り組む組織も増えています。このページでご紹介したポイントや事例を参考に、ぜひ一度自社のOJT研修を振り返ってみてはいかがでしょうか。