|

オンライン研修とは?メリット・注意点・成功させるコツ更新日: 2025 / 05 / 13 |

|

オンライン研修とは?メリット・注意点・成功させるコツ更新日: 2025 / 05 / 13 |

企業の⼈材育成において注⽬される「オンライン研修」。

以前からeラーニングなどの名称で⼀部の企業にて活⽤されてきましたが、2020年、新型コロナウイルスの感染拡⼤で実施が難しくなった対⾯研修の代わりにオンライン研修のニーズが急速に顕在化しました。

ここでは、改めてオンライン研修とは何か?というところから、オンライン研修のメリット、今後オンライン研修を実施していく上でのポイントをまとめて紹介していきます。

オンライン研修とはインターネットを介して⾏なわれる研修の総称です。

研修を受ける⼈はパソコンなどの端末とネット環境さえあれば、どこにいても研修を受けることができます。

オンライン研修の主な形式としては次の2つを押さえておくとよいでしょう。

あらかじめ録画された動画コンテンツやスライド型の教材を配信するのがオンデマンド型のオンライン研修です。

双⽅向のコミュニケーションは取れませんが、受講者はいつでも好きなときに研修を受けることができます。何度でも繰り返し受講できるため、事前学習や復習ツールとしても有効です。

講師による講義を⽣中継するのがライブ配信型のオンライン研修です。

受講者は本社や研修場所に出向くことなく、地⽅拠点や海外、あるいは⾃宅などにいながらリアルタイムで研修を受けることができます。決まった時間に参加する必要はありますが、質問やディスカッションといった、講師と受講者、受講者同士の双⽅向でのコミュニケーションが可能です。

2020年のコロナ禍においてテレワークが進み、会議や打ち合わせの多くがオンライン化されたことに伴い、ZoomなどのいわゆるWeb会議ツールを利⽤して⼿軽に⾏うライブ配信型のオンライン研修も増えています。詳しくは、次々項⽬のオンライン研修に必要な環境・ツールで解説します。

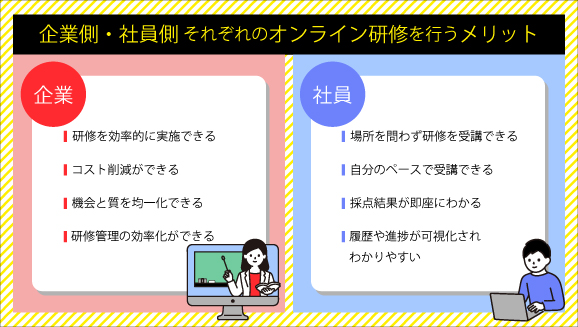

多くの企業で導⼊が進むオンライン研修。オンライン研修には企業側、社員側双⽅にとって多くのメリットがあります。

集合研修は決められた時間に1つの場所に集まって⾏う必要がありますが、オンライン研修は時間・場所にとらわれずに実施することができます。移動の時間がカットできるのもメリットです。また、参加⼈数の制約がなく、会場を準備する必要もないため、⼤規模研修も従来ほどの⼯数がかかりません。企業の⽣産性向上にもつながる効率的な研修は、企業側、受講者双⽅にとって⼤きなメリットといえるでしょう。

「オンデマンド型によって時間と場所に制限がなくなった(関東/製造業)」

「出張せずとも研修ができた(九州/教育・学習⽀援業)」

「会場の準備、移動が最低限(関東/その他)」

「場所を問わず開催できるので社員の負担も少なくなり業務との両⽴がしやすくなった(関東/サービス業)」

(*1)eラーニング戦略研究所が2020年に実施した「コロナ禍における企業のオンライン研修に関する調査報告書」より

会場費や講師費、社員の移動にかかる交通費や宿泊費などがカットできるため、これまで集合研修にかかっていたコストを⼤幅に削減できる可能性があります。とくにオンデマンド教材は何度でも繰り返し利⽤ができるため、イニシャルコストはかかりますが⻑期的には運営費⽤を低く抑えることが⾒込めます。

「⼈が動かないので費⽤が安い(近畿/建設業)」

「コスト削減、感染リスクの観点からオンラインで⼗分だと個⼈的には思う(近畿/⾦融・保険業)」

「コストは確実に安い(四国/教育・学習⽀援業)」

勤務時間が不規則な社員や遠⽅で働く⼈、中途採⽤者など、対⾯型の研修ではなかなか対応が難しかったケースもオンライン研修なら均⼀な学習機会を提供できます。同⼀教材で学べるため勤務地や講師による差が⽣まれにくく、教育の質が均⼀になる点もメリットです。⼀⽅、社員側からは「集合研修では⼈の⽬が気になって⼿が挙げられなかったがオンラインならチャットで質問がしやすい」といった声もあり、対⾯研修ではむずかしかったことが可能となっています。

「遠距離の⽅でも対応できる(関東/⾦融・保険業)」

「今まで諸事情で参加できなかったスタッフがオンラインで参加可能になったりと明るい兆しも⾒えた(近畿/教育・学習⽀援業)」

「対⾯だとしにくい質問も簡単にチャットでできる(中国/教育・学習⽀援業)」

これまで⼿作業で⾏っていた受講者の出⽋や受講状況、成績などの管理を、オンライン研修ならシステム上ですべて⼀括管理することができます。たとえば、研修を受けていない⼈や成績が⼀定に達しない⼈を抽出し、研修受講を促すといったことも簡単にでき、研修管理の⼯数を⼤幅に削減できます。決まった時間に動画を配信したり、受講集計なども⾃動で⾏えるため、運営業務の負担が少ないのもメリットです。

集合研修の事前教育や事後テスト、内定者向けの⼊社前教育にオンライン研修を活⽤することにより、教育効果を⾼めることが可能です。たとえば、新⼈研修において必須となる⼀般マナーなどは、その多くの部分をオンライン研修で代替することができます。オンライン研修であらかじめ基礎知識をインプットした上で集合研修やOJTに臨めば、ディスカッションやロールプレイングといった応⽤の時間を拡充することができ、研修をより効果的にアップデートすることができます。

| メリット | デメリット | |

| オンライン研修 (オンデマンド配信) |

|

|

| オンライン研修 (ライブ配信) |

|

|

| 集合研修 (対面研修) |

|

|

| メリット | デメリット | |

| オンライン研修 (オンデマンド配信) |

|

|

| オンライン研修 (ライブ配信) |

|

|

| 集合研修 (対面研修) |

|

|

⼀⽅で注意すべき点もあります。

対⾯研修では講師が参加者の表情や態度を⾒て理解度をくみ取りながら講義を進めることができましたが、オンライン研修では受講者の反応がわかりにくく、理解度把握や知識定着がむずかしいという問題があります。

また、オンライン研修は受講者同⼠のコミュニケーションがとりにくく、グループワークや現場教育などには適さないといわれています。ただし、前述したWeb会議ツールを利⽤したオンライン研修やVRを取り⼊れた実践教育ツールの登場により、こうした問題も徐々に解決されつつあります。

eラーニングはパソコンやタブレット、スマートフォンを使ってインターネットを利用して学ぶ学習スタイルのことです。

eラーニングには

といった特徴があり、企業研修やさまざまな教育サービスに利用されています。また、新製品やキャンペーンの情報を必要な社員に即時配信でき、相手がちゃんと読んだかどうかまで確認・管理することができることから、eラーニングを社内ナレッジ共有ツールとして活用している企業もあります。

昨今のオンライン研修の広がりを受け、

eラーニング=動画やスライド教材を見て学習者が一方的に知識を学ぶもの

オンライン研修=Web会議ツールなどを利用してディスカッションや実践型教育を行なうもの

という認識が広がりつつあるようです。

あるいは、

オンデマンドで学ぶのが「eラーニング」

双方向型ライブ配信は「オンライン研修」

という使い分けをされているところもあります。

デジタル・ナレッジでは“eラーニングかオンライン研修か”という形式にとらわれることなく、「お客様がどのような人材育成を実現したいのか」「そのためにはどの教育手法が最適か」という視点でサービスの設計・提供を行っております。

「オンデマンド」にも「ライブ配信」にも両方対応できるeラーニング

Zoomと弊社LMS「KnowledgeDeliver」の連携により、Zoomを使ったリアルタイム研修やディスカッションをLMSの中に単元として設定可能!受講者はZoomに別途つなぐ必要がなく、LMS 上でシームレスに学習できます。さらに、ライブ配信型研修への参加状況を、集合研修やその他のeラーニングとあわせてLMS上で⼀元管理できます。

VR・AIを活用した実践型・体験型eラーニングを実用化

2018年よりVRを取り入れた実践型eラーニングをいち早く導入!これまで店舗などでOJTとして行っていた「危険を伴う安全教育」「動作を伴う接客トレーニング」「再現がむずかしいクレーム対応」などの現場教育をオンライン上で実施可能にしました。その他AIを取り入れた英会話トレーニングツールなど、動作を伴う実践型教育、体験型学習eラーニングを多数提供しています。

2000年前後からオンライン研修が普及され、人材育成において活用されてきました。 2020年には新型コロナウイルスの感染拡大により、対面での研修が実施できなくなり、さらなるオンライン研修普及のきっかけとなりました。 一方、社員同士の交流など対面研修でしか得られない価値を考慮すると、すべての企業研修がオンラインに切り替わるとは考えにくいため、集合研修とオンライン研修のハイブリッド(=ブレンデッドラーニング)が主流になるものと考えられます。対⾯型研修とオンライン研修のそれぞれのメリットを活かせるよう、⽬的に応じた使い分けや研修設計が⼤切です。

オンライン研修を導入した方が良い企業には次のような特徴があります。

上記に該当する企業では、オンライン研修の導入のメリットは大きいと考えられます。

次の項目では具体的なメリットと注意点を確認していきましょう。

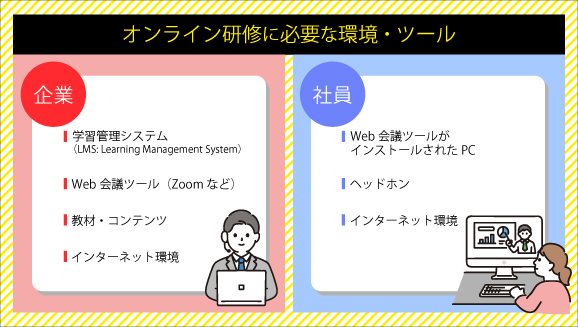

オンライン研修を始めるとき、企業側で最低限必要となる環境は次の通りです。

学習管理システム(LMS)はオンライン研修を実施する際のベースとなるシステムで、eラーニングシステムと呼ばれることもあります。

社員が学習する受講機能、企業が履修者や教材の登録、受講管理を⾏う管理機能から成っています。eラーニング戦略研究所の最新の調査によると、オンライン研修を実施している企業の73%が学習管理システムを導⼊しています。

Web会議ツールがあれば⼿軽にライブ講義などのオンライン研修を⾏うことができます。

さらにブレークアウトセッションという機能を使えば、受講者同士のグループワークやディスカッションも可能です。ただし、Web会議ツールを単体で使う場合、学習履歴などのデータが残らず、系統⽴てた教育研修にはすこし弱い部分がありました。そこで最近では、学習管理システムとWeb会議ツールを組み合わせた新しいオンライン研修が注⽬されています。

そしてオンライン研修に⽋かせないのが動画教材やテストなどのコンテンツです。

オンライン研修の実施が広がるなか、⾃社オリジナル教材を作成、使⽤する企業が増えています。教材の内製化には予想以上の⼿間と時間がかかりますが、最近ではパワーポイント資料をアップロードするだけで教材が完成するなど簡単にコンテンツを作成できる機能を備えたLMSもあります。

さらにもうワンランク上のオンライン研修を⽬指したい⽅は、次のような機材を揃えるとよいでしょう。

受講者側の環境としては、Web会議ツールがインストールされたPCやヘッドホン、インターネット環境があれば受講可能です。

オンライン研修を効果的に実施するためにはどういったポイントに気をつけるべきなのでしょうか。

オンライン研修を円滑に進めるために欠かせないのが事前準備です。ネットワークの接続確認、PCやWeb会議システムの設定、カメラ・マイクの動作チェックなどを、余裕をもって実施しておきましょう。とくに受講者が在宅の場合、自宅の通信状況によって通信トラブルが発生してしまうケースが多々見受けられます。また受講者側のデバイスによっては、配布された資料が開けないこともあります。トラブルが起きてしまうと他の受講者を待たせることになり、最悪の場合は予定していたオンライン研修を実施できなくなってしまいます。こうしたことがないよう、あらゆるリスクを想定して入念な準備をしておくことが大切です。

1人で受講するオンライン研修は、思った以上に集中力が続かないものです。10分講義をしたら次の10分は受講者に発表してもらうなど、受講者を飽きさせないテンポのよい進行を心がけましょう。また、画面越しのオンライン研修では対面とはひと味ちがった講義の進め方や講師側のスキルが求められます。講師や進行役のスタッフはいつもよりテンションを上げ、明るくはきはきした話し方、メリハリのある進め方を率先して実践しましょう。このあたりは再生回数の多いYouTubeなどを参考にしてみてもよいかもしれません。

オンライン研修では一方通行にならないようなインタラクティブな工夫が必要です。たとえば、オンデマンド型であれば動画の途中にクイズやミニテストを差し込んで受講者の理解度を把握しつつ知識定着を図ったり、ライブ配信型であれば講義の途中にグループディスカッションをはさんだりチャットでの質問対応を充実させる、といった具合です。受講者側からのアクションが可能な双方向性はオンライン研修の効果を高めるのに効果的です。受講後のアンケートやレポート提出なども上手に活用してみてください。

今後は集合研修とオンライン研修を組み合わせた“ハイブリッド型の研修”が主流になっていくと予想されます。このとき、学習管理システム(LMS)を使って集合研修とオンライン研修の双方をシームレスに一元管理できれば、より系統立てた教育プログラムの実施や効率的な運用が可能となります。最近ではWeb会議ツールのライブ配信コンテンツをコース内に取り込み受講管理を行ったり、人事データベースと連携してユーザ登録管理を自動化している例もあります。こうした機能を使いこなし、さらに効率的なオンライン研修の運用を目指しましょう。

コンテンツを配信するという点では同じですが、ライブ配信型は講義を生中継するため、受講者の反応を即時に得ることができます。受講者の質問を受けながら進めていく形や受講者同士のディスカッションを実施する場合に適しています。より集合研修に近い形で実施できるものとお考えください。

一方、オンデマンド型は事前に収録したものを配信するため、双方向のコミュニケーションは取れませんが、その分、受講者が日時を選ばず受講できるというメリットがあります。内容や目的によって使い分けていただくのがお勧めです。

ライブ配信型オンライン授業は決められた日時での開催となります。そのため、あらかじめ機材やインターネット環境の確認・準備が必要不可欠です。開催当日になって「ネットにつながらない」「音声が聞こえない」などのトラブルになることがないよう、前もって動作確認をしておくことが成功につながります。

また受講者が当日急遽不参加、あるいは途中で受講中断してしまうというケースもありますので、ライブ配信内容を録画収録しておくと後々のリカバリがしやすくなります。

オンデマンド型の場合、受講者はいつでも受講ができるため、配信期間終了間際に駆け込みで受講されるケースが少なくありません。うっかりしていて受講期間を過ぎてしまったというケースも起こり得ます。そのため企業側は受講状況の確認を定期的に実施し、適切に受講を促す必要があります。最新のLMSには必要な受講者に受講促進を自動案内してくれる「自動メンタリング機能」を搭載しているものもありますので、こうしたLMSを活用するのも効果的です。

一般的には学習管理システム(LMS)、Web会議ツール、教材、インターネット環境のご準備をお願いしております。実施内容や目的によっても異なりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。

これまで実施されてきた集合教育やOJTにオンライン研修やeラーニングをうまく連動させることで、研修の効率化や教育効果の最大化を目指すことができます。連動のさせ方は組織によって、あるいは解決したい課題によって異なりますが、よくあるケースは次のようなものです。

また近年、仮想現実技術「VR」を使って「体験」を伴う教育研修を行う企業が増加傾向にあります。教育研修における体験といえば従来はOJTがその役割を担ってきましたが、VR技術の進化により教育研修での活用が活発化しており、これまで不可能だった教育研修の実現などが期待されています。

デジタル・ナレッジではこうした先進的なオンライン研修を多数の企業様と共に実現しております。

企業における導入事例はこちら業種や分野に特化したオンライン研修の導入・運用ノウハウもございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

2020年のコロナ禍で急速に導⼊が進んだオンライン研修。今後は、それぞれの企業や⽬的に適したオンラインでの研修提供がより⽇常のものとなってくるでしょう。これからの⼈財育成のありかたの1つとして、ぜひ効果的なオンライン研修を活⽤してみてはいかがでしょうか。