教育DXとは?

必要とされる理由やメリット、

推進事例を紹介

推進事例を紹介

あらゆる分野で進展しているデジタルトランスフォーメーション(DX)ですが、

教育分野も例外ではありません。

文部科学省の政策のもと、デジタル技術を活用した教育改革が加速しています。

現在、教育DXはインフラ整備を終え、次のフェーズである教育現場での実践的な活用へと移行しつつあります。

このページでは、文部科学省の方針をご紹介すると共に、教育DXの現状や課題、実際の推進事例をご紹介します。

教育DXとは?

「教育DX」とは、単なる授業のデジタル化ではなく、デジタル技術を活用して教育のあり方を根本的に変革する取り組みです。

教育DXの推進は、Society 5.0に適応し、未来の社会で活躍できる人材を育成するための重要な施策として位置づけられています(Society 5.0について、詳しくは後述の「教育DXが必要な理由」で解説します)。

一般的に、DX推進には、「デジタイゼーション(Digitization)」「デジタライゼーション(Digitalization)」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の3つのステップがあります。

これを教育分野に適用したイメージは、次のようになります。

教育DX推進における3つのステップ

第1段階デジタイゼーション

(Digitization)

授業の資料や成績管理表など、教育現場のアナログ情報をデジタル形式に変換する

- インフラ・ハード整備(GIGAスクール構想)

- アナログ情報の電子化、デジタル形式での保存・管理

- デジタル教科書の導入、テストのCBT(※1)化

- 教務のデジタル化と業務効率化

第2段階デジタライゼーション

(Digitalization)

デジタル技術やデータを活用し、指導法を最適化して学習効果を高める

- データの標準化と分析・利活用

- オンライン学習プラットフォームの導入

- 成績管理システムの導入

- 教育プロセスの効率化・自動化

- デジタルとアナログのベストミックス

第3段階デジタルトランスフォーメーション

(Digital Transformation)

デジタル技術を活用し、教育の仕組みを根本から変革する

- AIを活用した個別化学習・適応学習の導入

- 教育の枠組みの革新

- 個別最適化された学習プランの提供

- EdTech(※2)企業との連携による新しい教育サービス創出

この3段階を経て、教育DXは単なる授業のデジタル化から校務効率化、教育手法の改善、そして教育の本質的な変革へと進んでいきます。

- ※1 CBT(Computer-Based Testing)

-

コンピューターを用いた試験方式。紙ではなくPCやタブレットで解答し、自動採点や即時フィードバックが可能になるなどの利点がある。

こちらもご参考ください:CBT試験とは?受験者のメリットや今後の動向 - ※2 EdTech

-

Education(教育)とTechnology(技術)を組み合わせた言葉で、デジタル技術を活用した教育革新の取り組みやサービスを指す。

例として、オンライン学習、AIによる個別指導、VR/AR学習などがある。

こちらもご参考ください:EdTechとは

教育DXが必要な理由

教育DXは現代社会の変化に対応し、より質の高い教育を提供するために不可欠な取り組みです。ここでは、教育DXが求められる理由や背景を改めて整理していきます。

-

デジタル社会への対応

技術進化とグローバル競争が加速するなか、日本はSociety 5.0の実現を目指し、子どもたちにデジタル技術を活用する力を求めています。Society 5.0とは、デジタル技術で社会課題を解決し、持続可能な未来を目指す構想です。こうした時代の変化に対応するため、文部科学省は教育DXを推進し、デジタルリテラシーの習得に留まらず、従来の知識伝達型教育から、実践・体験重視の学びへと転換を図っています。社会全体のデジタル化が急速に進む現代において、教育DXはもはや選択肢ではなく、必要不可欠な改革といえるでしょう。

-

個別最適化された

学習ニーズへの対応教育現場では、児童生徒一人ひとりの学習状況や理解度に応じた学びの必要性が高まっていますが、従来の一斉授業では実現が難しいという課題がありました。技術が進化した今、デジタルを活用して、一人ひとりに最適化された教育を提供できる基盤が整いつつあります。AIを活用したアダプティブラーニング教材や、生徒の学習状況に合わせて問題の難易度を自動調整するシステムなどが、その例です。また、学習成果を可視化することで、生徒に対するフィードバックの精度を上げることもできます。教育DXは、個別最適化された学びを実現し、子どもたちが主体的に情報を収集・選択し、論理的思考力や課題解決力を身につけるために中心的な役割を果たします。

-

教員の負担軽減と

教育の質向上教育現場では、教員の長時間労働が深刻な問題となっています。成績管理システムや自動採点システムといったデジタルツールの導入により自動化や効率化が進めば、教員の負担を大きく軽減できる可能性があります。また、オンライン教材や授業動画などを共有することで、教員間の連携を強化し、より質の高い授業を提供することにもつながります。業務効率化や情報共有体制の強化によって生まれた余裕は、教員が生徒一人ひとりと向き合う時間を増やし、より創造的な教育活動に注力できるというメリットが期待できます。

-

教育全体の競争力向上

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、教育にも大きな衝撃を与えました。とくに対面授業の制約が続くなか、オンライン授業やリモート学習など、物理的な制限にとらわれない柔軟な教育方法を求める声が高まりました。デジタルの活用は、場所や時間に縛られずに学ぶ環境を整え、急激な社会変化に対応する力となります。教育DXは、教育全体の持続可能性や競争力の向上に寄与する取り組みであり、ポストコロナ時代における新しい教育の形を構築するために必要な施策といえるでしょう。

教育DXに対する

文部科学省の方針

文部科学省は、教育DXを推進するために様々な政策を打ち出しています。

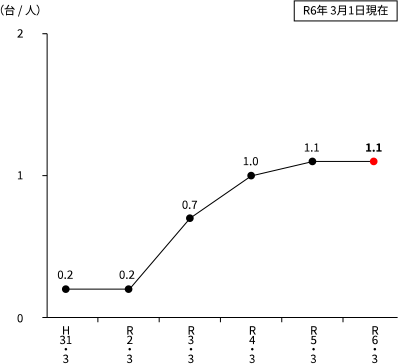

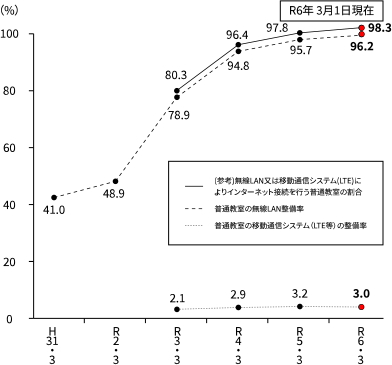

2019年(令和元年)12月に始まったGIGAスクール構想(※3)において、「全国の児童生徒1人に1台のコンピューター」と「高速ネットワーク」等を整備する取り組みが進められました。新型コロナウイルスの拡大により対面授業の実施が危ぶまれたこともあり、整備が迅速に進められた結果、2020年3月には児童生徒1人あたり0.2台だった教育用端末が、2022年3月には1台となり、教育現場におけるデジタル化の遅れは劇的に改善しました。

①児童生徒1人あたりの

学習者用コンピュータ台数

②普通教室の通信環境

出典:文部科学省『令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和6年3月1日現在)[確定値] (2025年3月18日参照)

文部科学省は、インフラやハード面の整備がほぼ完了したことを受けて、GIGAスクール構想に続く次世代構想「Next GIGA」を2025年度から開始しています。Next GIGAでは端末の更新に加え、デジタル教科書の普及やCBT (Computer Based Testing)の本格展開、通信ネットワークの改善が目指されています。

- ※3 GIGAスクール構想

-

文部科学省が推進する、全国の学校におけるICT環境の整備を目指した教育計画。1人1台の端末(PCやタブレット)の配備と、高速インターネット環境の整備を進め、デジタル技術を活用した学びの環境を構築し、教育の質向上と個別最適な学びの実現を図る。GIGAは「Global and Innovation Gateway for All」の略で、「すべての子どもに革新的でグローバルな学びの機会を提供する」という意味を持つ。

参考 GIGAスクール構想について:文部科学省

-

初等・中等教育における

教育DXGIGAスクール構想により、初等・中等教育の現場で1人1台端末環境が整備されたことを踏まえ、文部科学省では、これまでの一斉指導から、個別最適化された指導へのシフトを推進しています。

その一環として、MEXCBT(メクビット)が導入されています。

MEXCBTは、オンライン上で学習やアセスメントができる公的CBT(Computer Based Testing)プラットフォームです。2021年12月より、希望する全国の小・中・高校等における活用をスタートし、2024年11月現在では、全国の公立小学校の90%、公立中学校のほぼ全てで登録が完了し、普段の授業や家庭学習、全国学力・学習状況調査等で幅広く活用され始めています。

参考 文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)についてさらに、文部科学省は、教員のICT活用能力の向上に向けた研修なども積極的に支援しています。また、学校間での情報共有や連携が強化され、地域全体で教育レベルの底上げを目指す取り組みも展開されています。

-

高等教育における教育DX

文部科学省は、高等教育機関に対してもデジタル教育の支援を行い、オンライン授業プラットフォームやデータ分析技術の活用を促進しています。また、企業や研究機関との連携を強化することで、理論と実践を結び付けた先進教育モデルの実現も目指しており、高等教育における教育DXは、世界に通用する人材育成の基盤として注目されています。

関連する取り組みの1つに「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」があります。

これは、文系・理系を問わず、すべての大学生等がデータやAIを活用できる基礎力を身につけることを目指す制度です。数理・データサイエンス・AIリテラシーを持つ人材を増やし、日本全体の競争力を高めることを目的に、すでに多くの大学でカリキュラムが整備され、今後さらに拡大予定です。産業界の高度データ人材不足を受けて、大学と産業界の連携も進んでおり、学生だけでなく、社会人向けの学び直し(リスキリング)も支援しています。

参考 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度:文部科学省文部科学省の教育DXの推進については、以下ページでも詳しく解説されていますので、興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

参考 教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進について:文部科学省

教育DXのメリット

教育DXは、単なる教育のデジタル化だけに留まらない大きなメリットや可能性を秘めています。ここでは、教育DXの推進によるメリットについて、学校、生徒、保護者のそれぞれの立場から解説していきます。

学校にとってのメリット

- 運営効率化

- 教員の負担軽減

- コスト削減

- 教育の質向上

デジタルツールや管理システムの導入により、教育現場ではこれまで手作業で行っていた様々な業務を効率化できる可能性があります。事務作業や定型業務を自動化することで教員の負担が軽減できれば、教員は生徒と向き合う時間を増やすことができ、生徒指導や個別対応といった、より創造的な教育活動に充てられるようになるでしょう。

また、デジタル教材を活用することで、生徒の理解度に合わせて授業内容を調整したり、インタラクティブな授業を展開したりすることができます。さらに、データに基づいた学習成果の分析が可能となり、教育の質向上にもつながります。

デジタル教材やオンラインプラットフォームを活用することで、印刷費や配布コスト、出張費などのコストを削減できます。

児童生徒にとってのメリット

- 個別最適化された学び

- 学習意欲向上

- リモート教育の充実

- デジタルリテラシーや

- 情報活用能力の習得

児童生徒は、デジタル教材やAIを活用した学習支援システムを活用することで、自分の理解度に合った問題に取り組んだり、苦手な分野を集中的に克服したりすることができます。

また、ゲーム感覚で学習できる教材や、インタラクティブな授業などを通じて、学習意欲を高めることも可能です。オンラインプラットフォームを活用することで、地理的な制約を超えて、自分のペースで学びを進められる点もメリットです。

授業や家庭学習で日常的にデジタル教材や端末を使うことで、自然とデジタルリテラシーが身につき、将来必要となる情報やデータを積極的に活用できる基礎を築くことができます。

保護者にとってのメリット

- 子どもの学習状況の把握

- 学校との連携強化

- 保護者の負担軽減

学習管理システムを通じて、子どもの学習進捗や成績をリアルタイムで確認することができるのは、保護者にとって大変便利です。また、オンライン面談などを通じて、学校とのコミュニケーションを円滑化することで、忙しい家庭でも子どもの学習サポートがしやすくなります。

家庭と学校が連携して教育環境を向上させる取り組みは多角的なメリットを生み出し、保護者にとっても教育改革への参加意識を高めることにつながるでしょう。

さらに、デジタル教材の導入などにより、教科書代や参考書代などの教育費を削減できる可能性もあります。

教育DXの課題

急激なデジタル化の波に乗る一方で、教育DXの推進にはいくつかのハードルがあります。現場での実践を進める上で取り組むべき課題を整理してみましょう。

-

デジタル格差の解消

1つ目の課題はいわゆる“デジタル格差”です。地域によってはデジタル技術を活用するためのインフラが十分に整備されていなかったり、デジタル教材やオンライン授業の導入が一部の先進校に限られるなど、地域や学校による教育機会の格差が指摘されています。さらに、経済的に困難な家庭の子どもたちは、デジタル機器やインターネット環境を十分に利用できないケースがあります。教育DX推進を加速させるためには、こうした格差の解消が急がれており、さらなる政策的支援が求められます。

-

教員のデジタル活用能力の

向上多くの教育現場でデジタルツールの導入が進む反面、従来の授業方法に慣れ親しんだ教員にとっては、デジタル活用に抵抗感を感じるケースも見受けられます。教育DXを推進し、教育全体の効果を高めるためには、教員のデジタルリテラシーやICTスキルの向上は必要不可欠であり、教員向けの定期的な研修やサポート体制の充実が必須となります。

-

セキュリティ対策の強化

オンライン化の拡大は、生徒や教員の個人情報の流出や、不正アクセスによる学習データの漏えいなどのリスクを伴います。こうしたリスクを回避するためにも、セキュリティ対策の強化が不可欠です。教育機関が安心してDXを進めるためには、最新のサイバーセキュリティ技術を導入するとともに、すべての関係者に対するセキュリティ教育の徹底が急務です。また、万が一のトラブル発生時に迅速に対応できる運用体制の充実も求められています。

-

教育効果の検証と改善

教育DXの取り組みはまだ始まったばかりであり、その導入効果を定期的に検証し、改善を重ねていくことが重要です。デジタル技術を導入しただけで満足するのではなく、生徒の学習効果や教員の負担軽減など、具体的な成果を測定し、より良い教育の実現につなげていく必要があります。また、教育関係者や保護者からのフィードバックを収集し、教育DXの改善に役立てることも大切です。こうした課題の解決には先行事例の共有も有効な手段となります。

教育DXの先行事例については、文部科学省の「StuDX Style」で随時発信されています。ぜひ参考にしてみてください。

参考 StuDX Style(スタディーエックス スタイル):文部科学省

教育DXの事例

教育DXをお考えの教育機関、企業の皆様はデジタル・ナレッジがトータルでサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

教育DXは、デジタル技術を活用し、個別最適化された学びや効率的な教育運営を実現する重要な取り組みです。GIGAスクール構想やEdTechの発展により、教育の在り方は大きく変わりつつあり、学校・企業・社会全体でのより一層の協力が求められています。

デジタル時代に適応した教育環境を整え、未来を担う人材育成の取り組みをぜひ一緒に進めていきましょう。

お電話でのご相談

受付時間:平日9:30~18:00(土日祝日、弊社休業日を除く)

| 導入ご相談窓口 | 050-3628-9240 |

| その他のお問い合わせ | 03-5846-2131(代表) |